理想の住まいを実現しよう! 設計事務所の7つの選び方をご紹介

2025.11.18

はじめての注文住宅

Earnest architects

高級住宅の建築を成功させるためには、「設計事務所の選び方」が重要なカギとなります。どの設計事務所に依頼するかによって、住まいの完成度や満足度は大きく変わります。理想の家を叶えるためには、設計事務所ごとの特徴や得意分野を理解し、自分たちのライフスタイルや価値観に合う建築家を選ぶことが大切です。

本記事では、設計事務所の基本的な役割や、ハウスメーカー・工務店との違いを踏まえながら、「失敗しない設計事務所の選び方」を7つのポイントでわかりやすく解説します。記事後半では、アーネストアーキテクツが手掛けた高級住宅の事例も紹介しますので、理想の設計事務所選びの参考にしてください。

目次

設計事務所とは?設計士がつくる理想の住まい

設計事務所(建築設計事務所)とは、建物の設計と監理を専門に行う設計士(建築家)が所属する事務所のことです。個人の設計士が運営する小規模な事務所から、数十人〜数百人規模の大手事務所まで、さまざまな形態があります。

設計事務所の役割は、建物のデザインや構造を考えるだけでなく、工事の進行状況を確認し、施工が設計図どおりに行われているかを監理することにもあります。これらの業務を行うためには、都道府県知事への「建築士事務所登録」が必要です。登録された事務所には、独立系の設計事務所の他、ハウスメーカーや設計施工一体型の工務店も含まれます。

設計事務所に依頼する最大のメリットは、自由度の高い家づくりができること。敷地条件やライフスタイル、素材へのこだわりを丁寧に反映し、世界にひとつだけの住まいを実現できます。規格化された住宅とは異なり、設計士(建築家)の感性と専門知識を活かして、理想の空間を形にできるのが大きな魅力です。

設計事務所とハウスメーカー・工務店の違い

住宅を建てる際の依頼先としては、「設計事務所」「ハウスメーカー」「工務店」の3つが代表的な選択肢です。いずれも住宅建築を担う存在ですが、設計の自由度・コスト構造・対応範囲・デザイン性が大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴と「設計事務所との違い」をわかりやすく解説します。

ハウスメーカーとは?

ハウスメーカーは全国規模で展開する大手企業が多く、規格化された住宅を大量生産するビジネスモデルを採用しています。テレビCMや住宅展示場の運営、営業担当者による提案などのマーケティング活動に多くの費用を投じており、全国で同様のニーズを持つ顧客を幅広く獲得しています。

あらかじめ用意されたカタログ商品をベースに効率良く住宅を建築できるのが特徴で、品質の安定した住宅を比較的短期間で建てられるのがメリットです。一方で間取りや仕様などに変更を加えると追加費用が発生しやすく、自由設計には不向きな面もあります。大量生産による価格メリットを最大限に生かすためには、既存プランを活用することがポイントです。

工務店とは?

工務店とは、主に建設工事を請け負う地域密着型の中小規模の業者を指します。施工技術に優れ、現場対応力が高い点が特長です。工務店にはいくつかのタイプがあります。

●自社内で設計から施工まで行う「独立系工務店」

●設計事務所や建築家と連携して施工に特化する「施工特化型工務店」

●ハウスメーカーなどの下請けを担う「下請け型工務店」

広告費や営業コストを抑えているため、比較的リーズナブルに家を建てられる傾向があります。地域の特性を熟知し、柔軟な対応ができる点も魅力ですが、デザイン性や提案力は事務所によって差が出やすいため、担当者の実績や相性を見極めることが重要です。

設計事務所に依頼する際に押さえておきたい7つの選び方

理想の住まいを実現するためには、設計事務所の得意分野や設計士(建築家)との相性を見極めることが大切です。ここでは、設計事務所に依頼する前に押さえておきたい選び方をご紹介します。

1. 設計士(建築家)に直接会ってみる

設計事務所を選ぶうえで、まず大切なのは設計士(建築家)に実際に会って話をすることです。

丁寧にヒアリングしてくれるタイプ、独自の発想で提案をリードしてくれるタイプなど、設計士によって進め方はさまざまです。実際に会って話をすることで、相手の人柄や設計スタイル、価値観をより深く理解できます。

また、住宅設計は長期間にわたる共同作業です。人と人との関係である以上「この人なら任せたい」と思える感覚的な相性も大切な判断基準になります。経験豊富な設計士であれば、打ち合わせの中でお客様の理想を的確に汲み取り、形にする力を感じ取れるでしょう。

設計士との初回相談は基本的に無料で行っている設計事務所も多いですが、具体的なプラン提案を依頼する際には費用が発生する場合もあります。気になる設計事務所が複数ある場合は、ぜひ直接会って比較し、信頼できるパートナーを見つけてください。

2. 施工事例の数と内容を確認する

設計事務所の選び方で重要なのが、公式サイトに掲載されている事例(実績)を確認することです。

「実績紹介」「Works」などのページに掲載されている事例の件数や更新頻度は、その設計事務所の経験値や活動状況を知るための有効な指標になります。

とくに次の3つのポイントをチェックしてください。

事例の数:掲載件数が多いほど、幅広い経験と対応力がある傾向

竣工時期:最近の事例が少ない場合、現在の稼働状況に注意

事例の内容:住宅のタイプ・デザインの方向性・仕上がりの質などを比較

こうした情報を総合的に見ることで、設計事務所の信頼度や設計力、現在の活動レベルをより正確に判断できます。単に「件数が多い」だけでなく、「どのような住宅を手掛けているか」を見ることが、理想のパートナー選びの第一歩です。

3.自分のセンスや好みと合うかどうかを確認する

設計事務所を選ぶ際は、施工事例をただ見るのではなく、自分の感性や理想の暮らしに合うデザインかどうかを意識してチェックすることが大切です。どのような空間に惹かれるのかを言語化していくと、自分にとって「心地よい住まい」の方向性がより明確になります。

例えば、光と影のコントラストを活かしたデザインに魅力を感じるなら、あなたは「時間の移ろいを楽しむ」感性をお持ちなのかもしれません。こうした感覚の一致こそが、スムーズに理想の家づくりを進められるポイントです。事例を確認する際は、以下の視点を意識しましょう。

●全体の世界観やストーリー

●空間構成や動線計画

●素材の使い方や質感

●間取り・照明・ディテールの設計意図

これらを比較することで、その設計事務所が得意とする設計テイストやデザイン思想が見えてきます。

さらに、「環境への配慮」「地域素材の活用」「家事動線など日常の快適性」など、設計事務所の哲学や価値観に共感できるかも重要な判断基準です。

自分の感性と設計事務所の思想が響き合うほど、満足度の高い住まいが実現できます。

4.設計事務所の経歴やタイプを確認する

設計事務所を選ぶ際は、その経歴や所属タイプを確認することも重要です。とくに「アトリエ系設計事務所」と「組織設計事務所」では、建築へのアプローチや得意分野が大きく異なります。

アトリエ系の設計事務所は、建築家個人が主宰しているケースが多く、独自の感性やデザイン性を重視した住宅を得意とします。出身事務所の経歴によって、住宅設計に強いタイプか、あるいは商業施設・公共建築に強いタイプかも異なります。

一方、組織設計事務所は複数の建築士が在籍し、大規模案件や公共建築などで培った構造設計・コスト管理のノウハウを持つのが特長です。設計士が複数いるため、相性が合わない場合でも担当を変更しやすい柔軟性があります。

- アトリエ系設計事務所

- ・建築家の作風や世界観が明確で、好みが合えば理想を共有しやすい。

・感性の一致でスムーズに進行しやすいが、方向性がずれると修正が難しい場合も。

・設計士の交代が基本的にできないため、人選と相性確認が重要。

- 組織設計事務所

- ・多様なデザインスタイルに対応でき、柔軟な提案力と体制の安定性が強み。

・設計士が複数在籍しているため、相性に応じて担当を変更できるケースも。

・公共建築や大規模住宅の経験を生かし、構造・コスト面の信頼性が高い。

理想の住まいが明確に定まっている場合は、アトリエ系設計事務所のように感性が通じやすい事務所を選ぶと良いでしょう。一方で、理想のイメージがまだ漠然としている場合や、打ち合わせを重ねるうちに「モダンにしたいと思っていたが、少しエレガントさも加えたい」といった希望の変化が起こるのは自然なことです。複数の方向性を検討したい方には、柔軟な提案体制を持つ組織設計事務所がおすすめです。

組織設計事務所は一般的に大規模案件や公共建築を手がけることが多いですが、私たち「アーネストアーキテクツ」は住宅を専門に扱う組織設計事務所です。

住宅に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

5. 設計事務所の規模を確認する

設計事務所の規模(スタッフ数や組織体制)も、選定時に確認しておきたい重要な要素です。スタッフの人数が多い事務所は、それだけ多くの案件を手掛けている可能性が高く、設計から監理までの分業体制が整っている傾向があります。プロジェクトごとに専任の担当者がつく場合も多く、安定した進行管理が期待できます。

一方で少人数体制の事務所では、1人のスタッフが複数の案件を並行して担当することもあります。その分、設計士との距離が近く、意思疎通が取りやすいメリットもありますが、進行スピードや対応力に差が出ることもあります。

気になる場合は、打ち合わせの際には「どのような体制で設計を進めるのか」「担当者は固定か」など、具体的な運営体制を確認しておくと安心です。

6. 法人化の有無・資本金の金額を確認する

設計事務所の多くは小規模な組織であり、法人化せず個人事業主として運営されているケースも少なくありません。依頼する前には、信頼性や経営基盤を確認する意味で、法人化の有無を確認しておきましょう。

ホームページに「株式会社」や「有限会社」などの法人格の表記がない場合や、代表者の肩書きが「代表取締役」ではなく「代表」となっている場合は、個人事業主として運営している可能性があります。

また、法人化されている設計事務所の場合は、資本金の金額にも注目してください。資本金は経営の安定性や事務所としての信用度を測る一つの指標です。特に高額な住宅を依頼する場合は、万一のトラブル時にも適切に対応できる体制かどうかを判断する材料になります。

7. 対応の丁寧さを確認する

設計事務所の対応姿勢は、信頼性を判断する上で欠かせないポイントです。初回相談の段階で、契約までの流れや設計・工事・引き渡しのプロセスを丁寧に説明してくれるかどうかを確認してください。各工程の期間や決定事項のタイミングを事前に細かく共有してくれる事務所であれば、後々の認識のずれやトラブルが起こりにくくなります。

またプラン提案時のプレゼンテーション方法にも注目してください。3Dモデル(CGパース)や建築模型、スケッチや図面など、事務所によって手法はさまざまです。視覚的に分かりやすく提案を行う設計事務所であれば、完成後のイメージを具体的に把握しやすく、設計段階から納得感の高い家づくりが期待できます。

当社では最先端のテクノロジーを活用したプレゼンテーションを行い、設計段階から視覚的に理解しやすい表現を通じて、お客様が設計に参加しやすい環境をサポートしています。

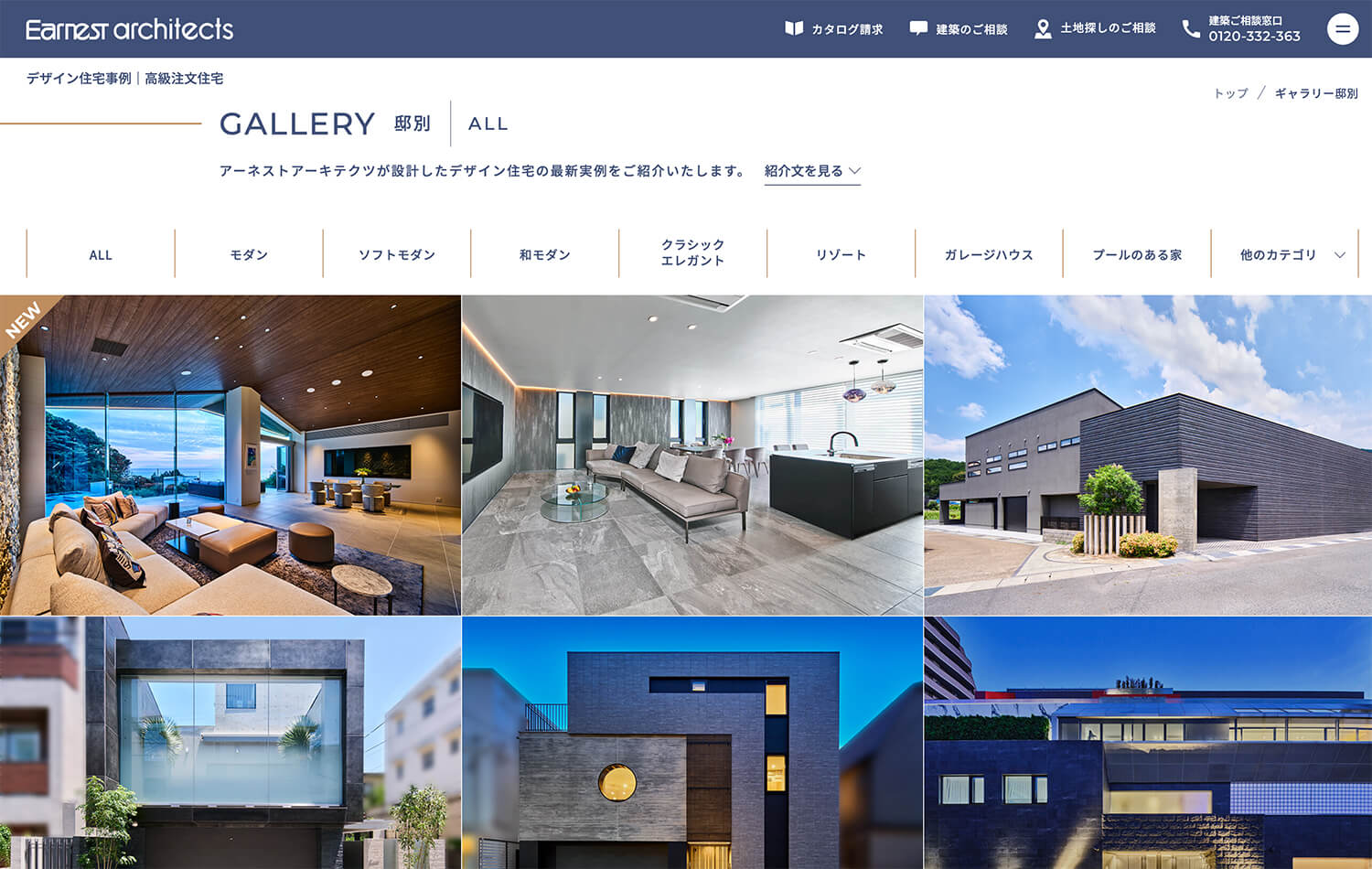

アーネストアーキテクツが手掛けた設計事例

アーネストアーキテクツでは、初期段階のコンセプト提案を担う 「コンセプトデザイナー」 と、実施設計を統括する 「ディレクトデザイナー」 に分けた 二段階設計体制 を採用しています。大胆な発想と緻密な設計を両立させることで、デザイン性と機能性を高次元で融合した住宅を実現しています。

私たちの設計の原点には、お客様の思考や感性に触れながら、「新しい切り口で想像を超える提案を行いたい」との想いがあります。

プロジェクトごとに各分野のプロフェッショナルを組み合わせ、チームの個性が互いに刺激し合うことで生まれる創造性を「組織設計」と位置づけています。その化学反応こそが、唯一無二の空間を生み出す原動力です。

大切にしているのは、「アーネストらしさ」ではなく、「クライアントの個性」 です。

なぜなら心地良さの基準は人それぞれであり、誰かの“らしさ”が必ずしも他の人にとっての心地良さとは限らないからです。そこに暮らす人が自然体でいられる空間こそが本当の豊かさをもたらし、住まいを通して人生そのものを豊かにしていくと、私たちは考えています。

そんなアーネストアーキテクツが手掛けた作品をご覧ください。

理想の住まいを叶えてくれる設計事務所に依頼しよう

設計事務所を選ぶことは、単に家を建てるための依頼先を決めるという行為ではなく、これからの人生を共にデザインしていくパートナーを見つけるプロセスです。

理想の住まいを実現するためには、信頼できる設計事務所との出会いが欠かせません。お客様の理想を正確にくみ取り空間に落とし込むためには、経験と感性の両面を兼ね備えたパートナーが必要です。

アーネストアーキテクツでは、お客様の価値観や感性を深く理解し、それを建築で表現しています。

二段階設計体制による創造性と精度の両立、そしてチームによる「組織設計」の強みを活かし、クライアントの想像を超える住まいを一邸一邸丁寧に設計しています。

私たちは、設計の初期段階から完成まで、お客様と共に歩みながら「世界に一つだけの住まい」を生み出します。まずはお気軽にご相談ください。